Une facture circule. On y voit un frais de sept dollars facturé par un restaurant parce que deux personnes ont osé… partager une pizza. Immédiatement, les réactions affluent, mais toutes semblent suspendues à la même question :

« Est-ce légal ? »

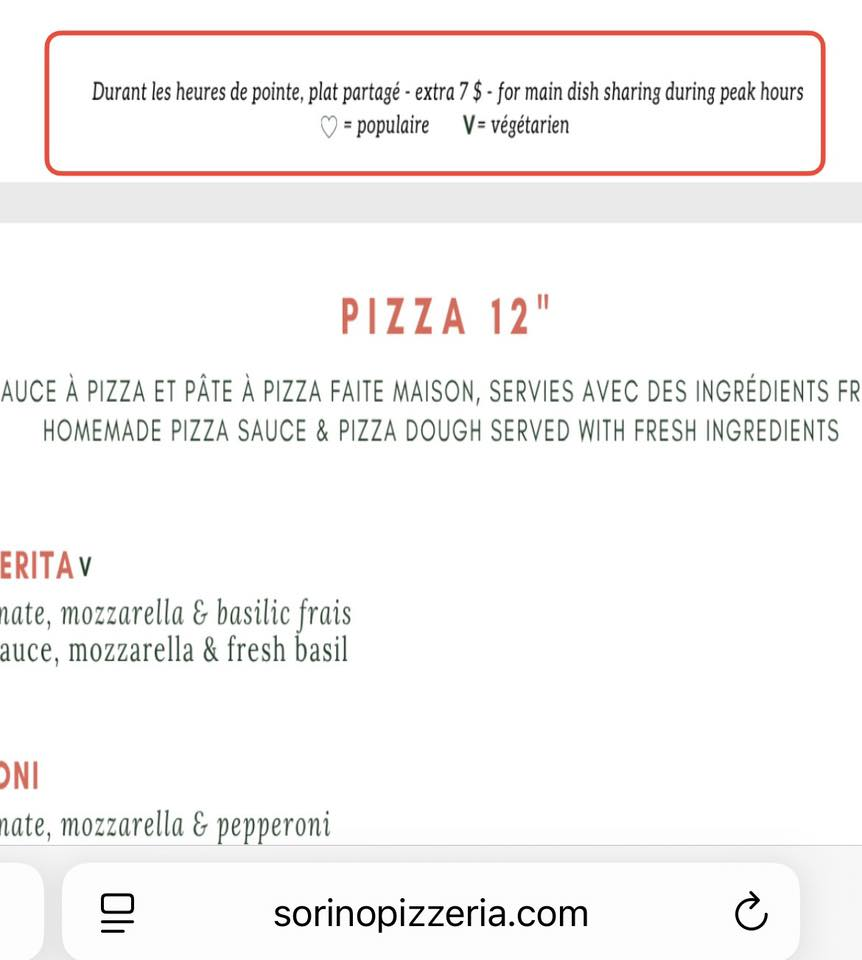

Pourtant, comme certains l’ont souligné ensuite, le menu de la pizzeria affiche clairement ce frais, appliqué durant les heures de pointe. Cela n’a pas calmé les esprits pour autant.

Ce réflexe révèle une défaillance inquiétante dans notre manière contemporaine de penser. Nous avons tellement intégré l’idée que l’État incarne le bien, que nous ne savons plus juger sans son aval. Légal est devenu synonyme de juste. Illégal, de mauvais. C’est une dérive intellectuelle dangereuse, une confusion entre trois sphères essentielles : la légalité, la moralité et l’acceptation sociale.

La légalité dit ce que l’État permet ou interdit.

La moralité juge ce qui est juste ou injuste.

L’acceptation sociale reflète ce qu’un peuple tolère ou rejette.

Confondre ces trois ordres, c’est risquer d’accepter l’inacceptable simplement parce qu’il est codifié, ou de rejeter ce qui est nécessaire simplement parce qu’aucun texte ne l’a encore autorisé.

Certains ont souligné que le frais de partage était indiqué sur le menu. Et alors ? Ce n’est pas l’absence de transparence qui choque, c’est le principe lui-même. Afficher un abus ne le rend pas moins abusif. Écrire « frais de partage : 7 $ » ne transforme pas la mesquinerie en vertu commerciale. Ce n’est pas parce que c’est visible que c’est légitime. Ce n’est pas parce que c’est légal que c’est moral.

L’histoire regorge d’exemples où la légalité fut parfaitement immorale.

Pendant des décennies, aux États-Unis, les lois sur la ségrégation raciale ont imposé des bancs séparés, des écoles distinctes, des zones réservées selon la couleur de peau. Tout cela était légal. Et pourtant, qui oserait aujourd’hui défendre que c’était juste ? Fallait-il vraiment attendre la signature d’une loi pour comprendre que cette organisation sociale était profondément inhumaine ? Non. Ce sont des consciences libres qui l’ont dénoncée d’abord. Ce sont des gens ordinaires qui ont désobéi, protesté, boycotté. La loi n’a suivi qu’après.

De la même manière, il est des cas où la loi est muette, et pourtant la société réagit sainement, moralement, sans violence ni législation. En 2009, une femme de Pennsylvanie lance un service de piercing pour chats, vendant des animaux décorés comme des accessoires. Aucun texte n’interdisait alors précisément cette pratique. Et pourtant, une vague de rejet social, appuyée par les associations, a mis fin au service sans qu’aucune arrestation massive n’ait été nécessaire. Le ménage s’est fait naturellement, par désapprobation collective. Ce n’est que plus tard que des États comme New York ont codifié cette interdiction.

Ces exemples démontrent que la légalité ne suffit pas à définir le bien, et que la société peut corriger des dérives sans attendre qu’un article de loi l’y autorise.

Le problème contemporain, c’est que le réflexe inverse s’installe. On ne sait plus s’indigner sans validation réglementaire. On ne sait plus dire non sans invoquer le droit. L’autonomie morale se dissout dans le confort passif de la conformité légale.

Une société libre ne peut pas fonctionner ainsi. Elle repose sur des individus capables de discernement, de responsabilité, et de courage moral. Dire non à un abus, même légal. Refuser une absurdité, même tolérée. Défendre une cause, même sans décret pour nous soutenir.

Lorsque nous cédons tout jugement à l’État, nous cessons d’être des citoyens. Nous devenons des sujets, attendant qu’on nous dise ce que nous avons le droit de ressentir.

Il est temps de se réapproprier la faculté de juger. De refuser ce qui est mesquin, inhumain ou absurde, non parce que c’est interdit, mais parce que c’est indigne.

La loi n’est pas la morale.

Et l’histoire l’a déjà prouvé.

À nous de ne pas l’oublier.

Facture :

Menu :